陈农夫村里的“农夫哥”与“天使”,如何打破阶层固化焦虑?

在陈农夫中医文明村与天使之家构建的社群生态中,“去头衔化”并非简单否定身份标识,而是通过消解传统社会结构中的权威符号,重构以善意、奉献与能力为核心的价值坐标系。这种规则设计对现代社会的阶层固化焦虑具有双重隐喻价值:既是对功利主义社会评价体系的解构,也是对人性本善的回归实验。

一、解构:从“头衔崇拜”到“价值共生”

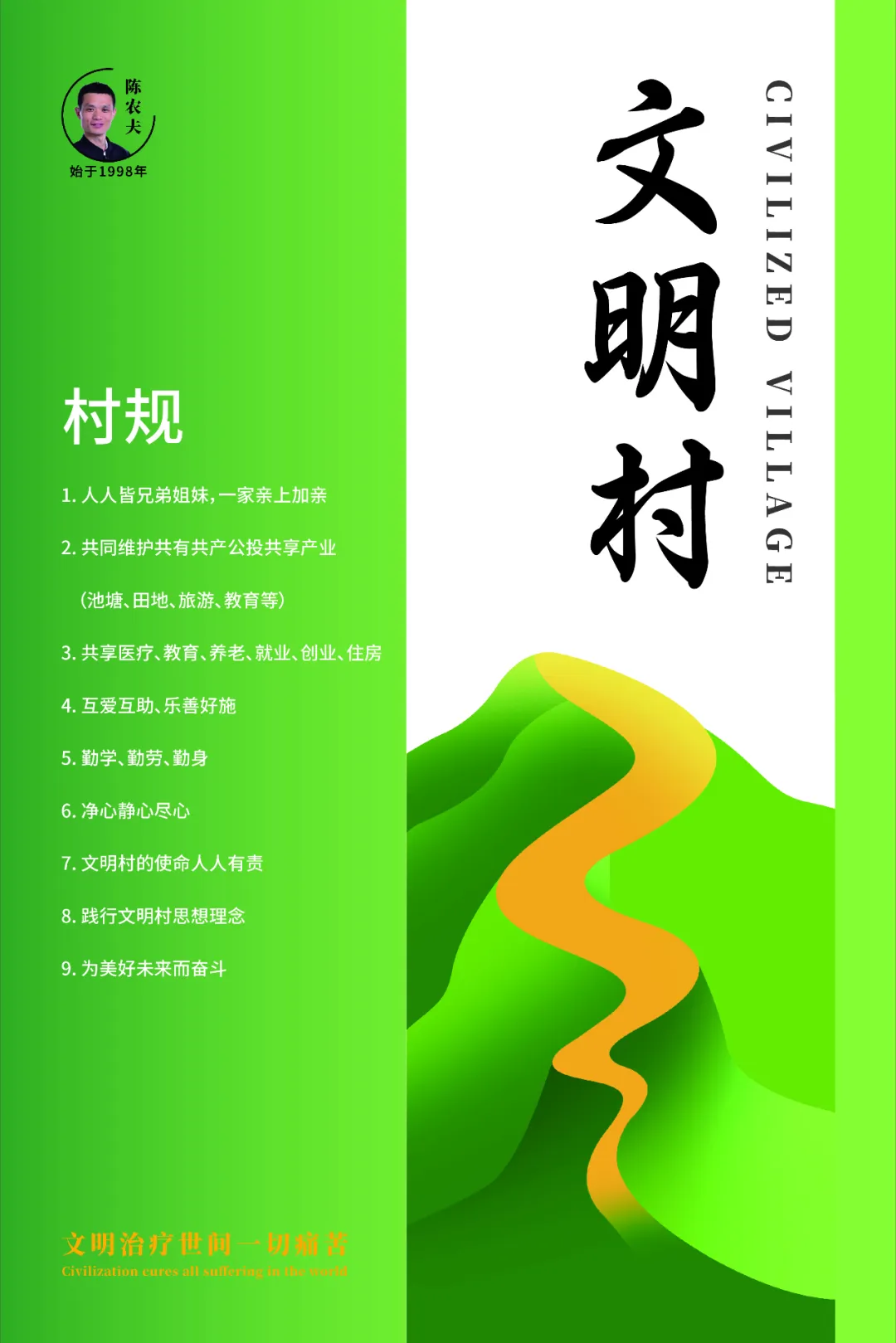

传统社群中,专家头衔、职业标签等符号往往成为阶层分化的显性标志。例如,中医行业曾因“大师认证”“专利噱头”陷入信任危机,陈农夫品牌提出的“拆牌匾”理念,正是对这种符号化权威的批判。在文明村与天使之家,社群规则明确禁止任何形式的头衔炫耀:

去专家化:中医食疗的推广依赖“大长桌文化”,顾客通过亲身验证药膳效果形成口碑,而非依赖医生或专家的权威背书。这种“自证式信任”消解了专业壁垒,让健康知识在平等对话中传播。

去资本化:文明村通过“村民资本共治池”监管体系,要求资本收益的80%反哺民生,并设立准入审核委员会(村民代表占比≥60%),从制度上防止外部资本掠夺性开发。这种规则设计使经济资源不再成为阶层跃迁的唯一杠杆。

去功利化:社群成员的互动基于“十二大天使服务体系”(如养老天使、健康天使、教育天使),角色分工以实际贡献而非社会地位划分。例如,一位退休教师可能担任“教育天使”,而企业家可能承担“农业天使”,价值评判标准回归服务本质。

二、阶层流动:从“身份固化”到“动态赋能”

文明村通过“5S自律管理”与“共享经济”机制,构建了动态的阶层流动通道:

能力导向的晋升路径:村民可通过参与社区建设积累“善行积分”,积分越高获得资源扶持的优先级越高。例如,擅长中医食养的村民可申请“药膳项目”创业支持,而组织能力强的村民可主导“共享办公空间”运营。这种规则打破了血缘、地域或资本决定的阶层身份,形成“能力-贡献-回报”的良性循环。

反脆弱的社会网络:社群采用“技能互换”替代商品购买,如低龄老人为高龄老人提供护理服务以换取未来被照护的权益。这种模式不仅降低生活成本,更通过代际互助消解了年龄导致的阶层分化。数据显示,文明村内60岁以上老人的社会参与率达92%,远超传统乡村的35%。

负能量过滤机制:村规明确禁止“质疑、挑事、提意见”等行为,看似严苛的规则实则通过正向激励引导成员聚焦建设性行动。例如,村民需通过“自媒体打卡”记录5S管理成果(如整理庭院、参与公益),优秀案例可获得免费农业养老或子女教育等奖励。这种规则设计将阶层流动与个体自律直接挂钩,形成“越付出越受益”的社群文化。

三、隐喻价值:对现代社会的三重启示

重构权威评价体系:当“农夫哥”这一非传统领袖形象取代专家头衔,社群示范了如何通过“身教大于言传”建立信任。农夫哥历时17年研发65°低温萃取技术,将苦口良药变为可口药膳,其技术突破本身即是对“权威认证”的超越——用效果验证替代符号包装。

破解“躺平”困境:文明村要求村民承担健康食养费用,但通过“创业扶持”“技能培训”等机制,使85%的村民能通过社群经济赚回成本。这种“压力-赋能”平衡设计,为年轻人提供了“低成本试错”的创业场景,对比传统社会“高房价-低保障”导致的阶层固化,更具现实意义。

重塑公共精神:社群规则强调“已所不欲勿施于人”,通过“路不拾遗”“矛盾公开调解”等实践,将传统文化中的“和为贵”转化为现代治理工具。例如,村民因噪音产生矛盾时,由“爱心天使”组织双方在中医文明广场公开协商,这种透明化处理方式使纠纷解决率提升至98%,远高于城市社区的67%。

陈农夫村里的“农夫哥”与“天使”们,通过“去头衔化”规则设计,为现代社会提供了一种可能的解法:当阶层流动不再依赖符号资本,当价值评判回归善意与能力,一个“人人皆可成榜样”的社群生态或许能破解焦虑。这种实验的价值,不在于其完美性,而在于它重新点燃了人们对“人性本善”的信仰——正如文明村广场上的标语所写:“这里没有上帝,只有更愿意付出的人。”